穏やかな新年の幕開けです 20260101

静かなる射初めの音のしてをりぬ

雲一つない青空。気温も15度前後の穏やかな元日です。

多くのご家庭には「しめ飾り」もさることながら、かなりのお宅が「門松」をしつらえてあり、これが東京の主流なのかと感じました。

また、鐘と太鼓の音に誘われてみるとそこには「獅子舞」が!

都会とは言え、これも東京の粋な文化と感動しました。

小金井神社の境内の裏手には弓道場があり、初稽古をなさっていました。弦音は邪気を払う神聖な響きです。

舎生のほとんどは帰省中です。

ふるさとで英気を養ってくれていることでしょう。

在寮の数名もタフな年末年始を乗り越えています。

令和8年。今年もよろしくお願いします。

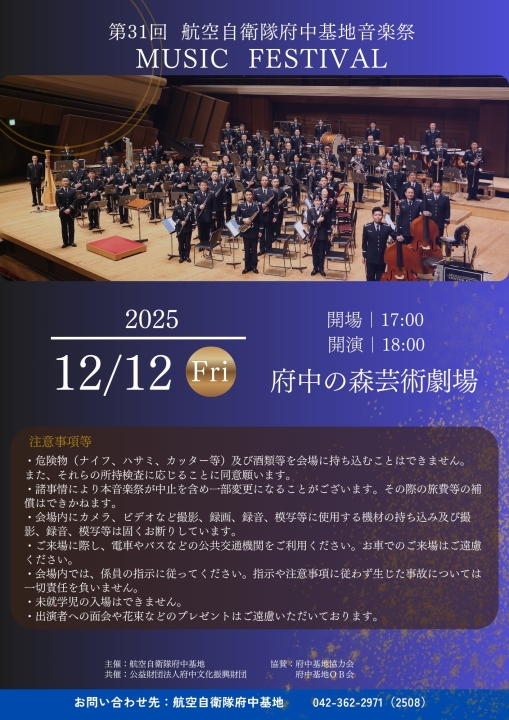

星降る夜の調べ 20251212

府中の森芸術劇場で開催された航空自衛隊府中基地音楽祭を聴いてきました。

音楽を専門とする自衛官の皆様が奏でる素晴らしい音楽にあっという間の2時間でした。

昼夜問わず日本の空を守ってくださっている使命感をその音の調べに想像すると何か荘厳な気持ちになります。

どうか日本が、世界が平和でありますように。

来たれ新入舎生! 20251208

年末にさしかかり、大学受験においても学校推薦型選抜や総合型選抜が多くの大学で実施されています。

その受験機会に松濤学舎へお立ち寄りになる受験生と保護者さんもいらっしゃって、ありがたく思っています。

舎生たちもいよいよ次の後輩が入ってくるのだという現実を徐々に感じ始めているようです。

立場が人を作るとは言いますが、おかれた場所にふさわしくふるまうことでそういう資質が身につくもの。

先輩・後輩、受験生・大学生、主将、リーダー…。

「置かれた場所で咲きなさい」は修道女渡辺和子さんの本の名前でもあります。

この言葉は「その場所で我慢しなさい」ではないんですよね。

目の前のマスト(しなければならないこと)に全力を尽くすことで幸せになれるということだと思います。

写真は武蔵野国の国府があった府中市の大国魂神社。

受験生のみなさん頑張ってください!

屋上から 20251204

今朝は気温がぐっと下がりました。

ニュースでは降雪の話題もしきり。

ソーラーパネルの点検で屋上に上がって見ると……。

なんと雪を抱いた富士山が大きく!

松濤学舎からもこんなにきれいに見えるのかと感激しました。

そういえば、小金井市体育館の2階には歌川広重の描いた『小金井橋夕照』の石板があります。

そこにも富士がくっきり描かれています。

当時の人も小金井から富士を見ながら生活していたのだと思うとなんだか感慨深いものがあります。

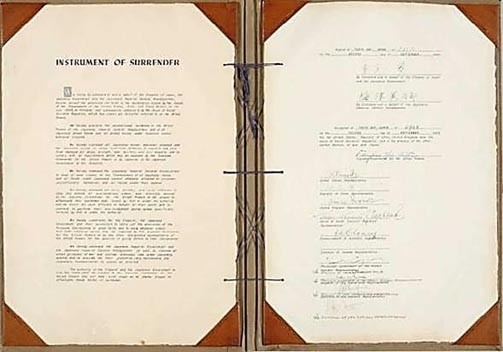

世界平和を思う 20251115

高市早苗首相の「存立危機事態」発言をめぐって政治的には議論が飛び交う状況ではありますが、国の平和と安全を支える自衛隊の方々による音楽まつりを鑑賞させてもらいました。

陸・海・空の自衛隊音楽隊によるマーチングを主体にした舞台です。

もちろんプロの音楽家ではないでしょうが、その技術はもちろんですが「さすが自衛隊!」とうならされるような集団美に目を見張るものがありました。

外はあたたかな小春日和。

会場が日本武道館でしたので帰りに靖国神社を散策。

イチョウがとてもきれいでした。

政治はさておき、地球市民の一人として世界の平和を願わずにはいられません。

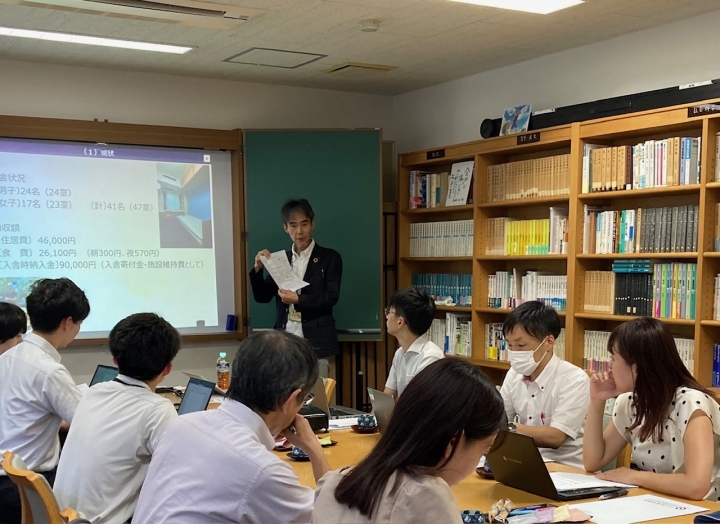

地方はドライ、都会はウェット? 20251018

先週は研修が続きました。

ひとつは、全国学生寮協議会(他県の学生寮との会)、もうひとつは小金井市の防火管理研究会の研修です。

前者は山梨県の石和温泉の旅館に行ってワークショップや意見交換を行いました。(「石和」が読めませんでした。(泣)「いさわ」です!)

そこではあらためて「県人寮」のあり方について深く考えることができました。

後者は練馬の自衛隊駐屯地への視察でした。

特に防災の視点から能登半島地震や八丈島への災害派遣についての話を聞き、実際の救助活動に使う車両やバイク、風呂や炊事道具を見せていただいたり触らせていただいたりしました。

そこでもいろいろな質問が飛び交い、熱心な視察を行いました。

両者に言えるなあと感じたのは「熱さ」でした。

7月に上京してきたばかりですが、むしろ地元の方がドライな人間関係だったかも。

地域の活動や仕事上の団体にしても、構成員は割とクールな関係、距離を保っていたような気がします。

しかし、今回経験した2つの団体は人と人の距離が近い!

まるで朝の銀座線並みです。(笑)

都会に来て学ぶことが多い日々です。

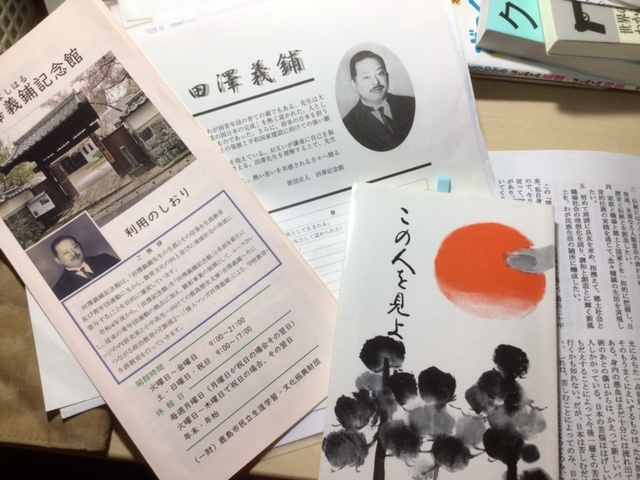

佐賀周遊の記 20251001-1003

標記の日程で佐賀県内の高校等を訪問し、在舎生の様子を報告するとともに、来年度の入舎生募集についてお願いしてきました。

もちろん3日間ではすべての高校を訪ねることはできませんでした。

ご対応いただいた校長先生をはじめ、副校長・教頭・進路主任・3年主任の先生方ありがとうございました。

また、残念ながらお会いできず、資料のみのお預けとなった学校においては大変失礼いたしました。

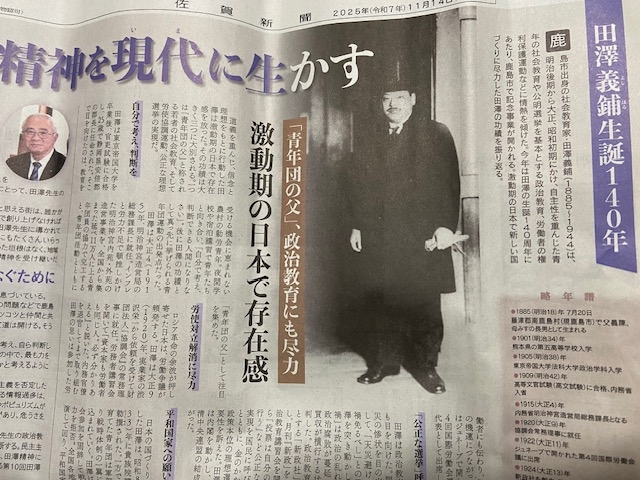

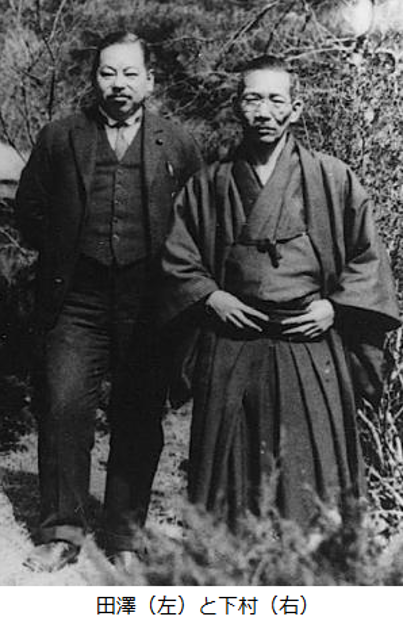

忙中閑あり、ではありませんが、移動の途中、田澤義鋪先生の碑に出会いました。

石碑に描かれた田澤先生のお顔はとても柔和な面持ちで、官僚や政治家としてよりも青年教育家・政治教育家としての生涯を貫かれた先生の意思が伝わってくるような気がしました。

私も学生を相手にする立場として田澤先生の考えをもう少し深く学ばねばと思ったところです。がんばるぞー。

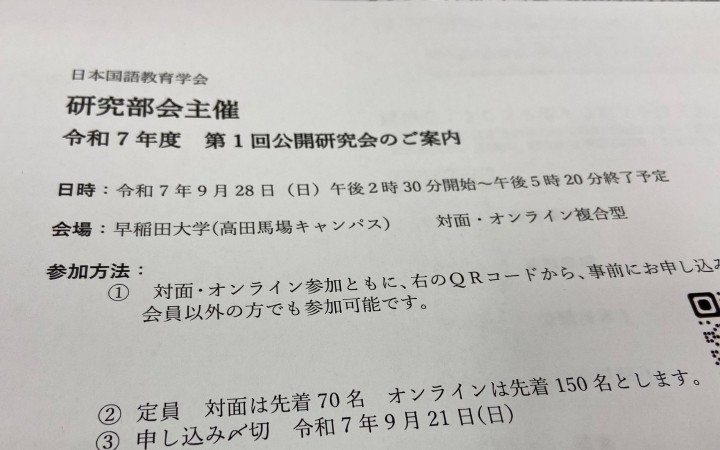

関心のある分野への参加を 20250928

今日は早稲田大学で開催された日本国語教育学会の研究会に参加してきました。

私はもはや国語教師ではないのですが、先日、池上彰氏が新聞紙上で「関心のあるシンポジウムや講演会に参加しましょう」と書かれていたのが心に残って。

この記事は大学生に向けた文章でしたが、知的好奇心を失わなければいつまでも青春なのです。

先日は小金井市の戦争遺跡を巡るツアーに参加しようと思っていたらあっという間に定員になったらしく締め切られていました。

「躊躇なく」という言葉が昨今よくつかわれますが、こうした時でもそうですね。

ためらいなく進みたいものです。

還暦の再開の夜に 20250927

還暦からは丸一年過ぎていますが、東京に出てきて、東京在住のかつての教え子たちと旧交を温めました。

その教え子たちも40代半ば。

今や社会の中核、家庭でも子育てが佳境に入ってきている年代です。

ほとんどが卒業以来の再会でしたが、高校時代と全く変わらず、往時があっという間に蘇ってきました。

「ちょっと大人目な映像を制作しています」というT君の話は特に初めて聞くことばかりで新鮮でした。

就職氷河期の彼ら彼女らは相当な苦難を乗り越えてきたようでした。

そしてほとんどが次のキャリアを進み、新たな展開を経験していました。

そのたくましさに感動するとともに、高校時代には進学させることばかりに躍起になっていた申し訳なさを感じ、いたく恥じたところです。

松濤学舎の学生たちにも、単に目先の就職だけでなく、生き抜くための土産を持たせてやりたい、そう思えた夜でした。

きょうの収穫は芋 20250906

ここへきて何度目かの草取り。

今日はまた立派な芋を掘り当てました。

武蔵野の土は明らかに佐賀の土とは違っています。

濃い。

そんな感じです。

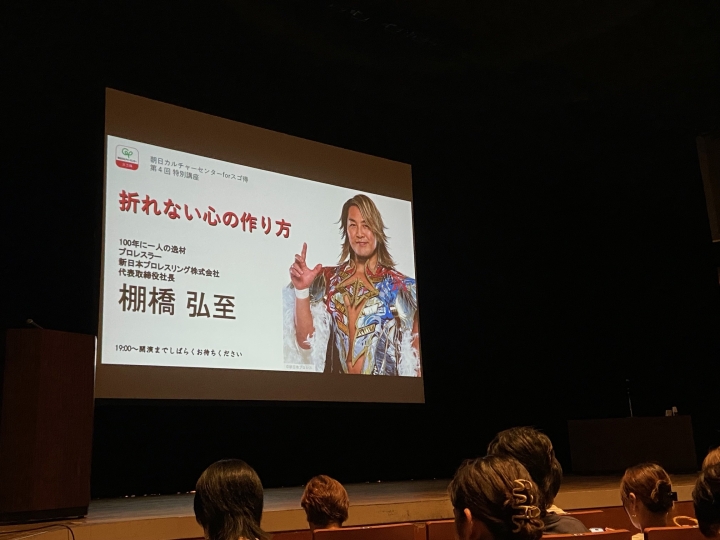

100年に一度の逸材 20250902

新日本プロれるの棚橋弘至氏の講演会を聞いてきました。

とても明るい前向きな方でした。

もっとプロレスを見ておくべきだった…。

丁寧に生きる -盛り塩に思う- 20250826

盛り塩とは、小皿に盛って、玄関や部屋などに置く塩のことです。

悪い運気を取り除く効果があるとされており、一軒家やマンションなどの家の種類にかかわらず行われます。

特に商売においては時々店舗の入り口に置いてあるのを見たことがあります。

日本橋にある佐賀銀行東京支店にお邪魔したら、なんとその入り口に盛り塩が!

このご時世に珍しいなと思うとともに、丁寧な仕事ぶりを感じました。

たんに効率を求めるのではない、そこには心を添えているのですというメッセージを受け止めました。

受付には佐賀の美術家である大久保孝夫氏の画が飾られていました。

都会の真ん中で、何か優しい温かさを感じたできごとです。

ファーストペンギン 20250825

私が赴任して3件目の視察がありました。

いずれも女子寮化を検討する他県の学生寮関係の皆様です。

今回は主に県庁の職員さんや設計関係の方がお見えになり、結構専門的な質問を受けました。

本舎の女子共住化は平成28年から検討され、令和2年に決定。

100周年事業の目玉として取り組まれています。

「全国に先駆け」というと大げさかもしれませんが、全国の学生寮としてはファーストペンギンのグループであることは間違いないでしょう。

「日本は佐賀を見ていた。佐賀は世界を見ていた」とは明治維新150年のキャッチコピー。

舎生もこうしたチャレンジングなことに向かうDNAがきっと流れていることでしょう。

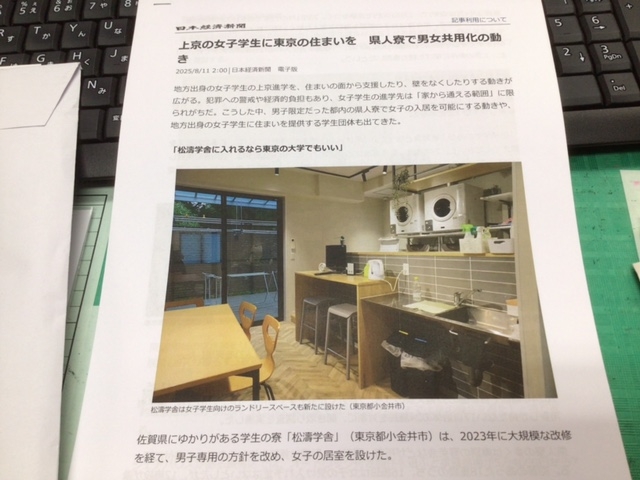

松濤学舎には入れるなら東京に! 20250811

8月11日、日経新聞のダイバーシティの特集記事に松濤学舎が紹介されました。

本学舎は県人寮で男女共住化のトップランナーです。

私が7月に着任してからもすでに何件か、視察・見学がありました。

保護者の方からの都会での安心安全を求める声を強く感じます。

ジェンダーギャップは頭では分かっていても現実問題、ハード面でまだ課題があるのかもしれません。

松濤学舎は男女ともに、最高の学生生活が送れるよう、最大のバックアップをしていきます。

生きる力とは 20250810

8月10日。

珍しく新幹線で佐賀へ帰省していたら、西日本を襲う線状降水帯による大雨で新幹線が岡山で止まってしまいました。

人生初体験に、とりあえず下車したものの、どうしていいかわからず、しばし茫然。

乗客は大騒ぎすることもなく、途方に暮れたといった感じ。

外国人も、小さな子どもたちも、しずかに状況を理解し受け入れようとしていました。

私は何とか広島までたどり着いたものの、その先へは進めず、なんとか広島のカプセルホテルに滑り込めました。

広島駅はカオス状態。

駅で一夜を明かされた方も多かったようです。

翌日は早朝から切符売り場に並び、昼前の博多行に乗れたものの、それ以降の在来線は不通。

博多駅は広島駅以上にごった返していました。

私は地下鉄で天神に移動し、高速バスで佐賀へ。

東京を立って1日半。

生きる力を試された帰省でした。

もし東京でこんなことがあったらどうしたらいいのか、寮生をどう守るのか、、。

被害に遭われた方には心からお見舞い申し上げます。

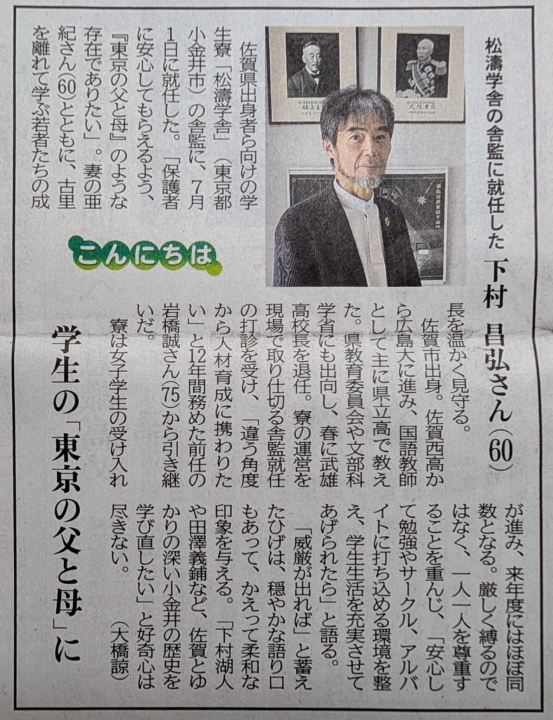

おはずかしい 20250809

佐賀新聞に松濤学舎の舎監の紹介が掲載されました。

当日は知人から「見たよ(ニヤニヤ)」的なメッセージをいただき、うれしはずかし。

あらためて皆様どうぞよろしくお願いします。

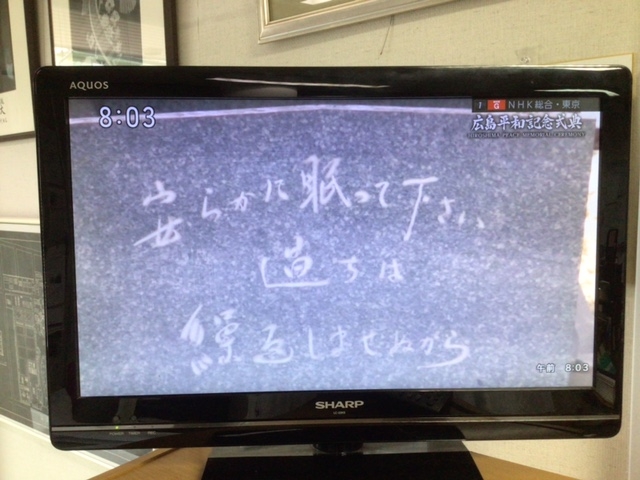

ノーモア・ヒロシマ 20250806

原爆投下から80年となる8月6日の朝を迎えました。

学生時代、広島で過ごした者としてやはり特別な思いのある日です。

私が大切にしているのは、ドイツのヴァイツゼッカー大統領の演說文です。

(太字は引用文です)

罪の有無、老幼いずれを問わず、われわれ全員が過去を引き受けねばなりません。

全員が過去からの帰結に関り合っており、過去に対する責任を負わされているのであります。

心に刻みつづけることがなぜかくも重要であるかを理解するため、老幼たがいに助け合わねばなりません。

また助け合えるのであります。

問題は過去を克服することではありません。

さようなことができるわけはありません。

後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。

しかし過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。

非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのです。

私たちが過去につ いてどのような責任を負い、それにどう立ち向かうか。

老幼を問わず考え続けなければならないという誓いを新たにしたいと思います。

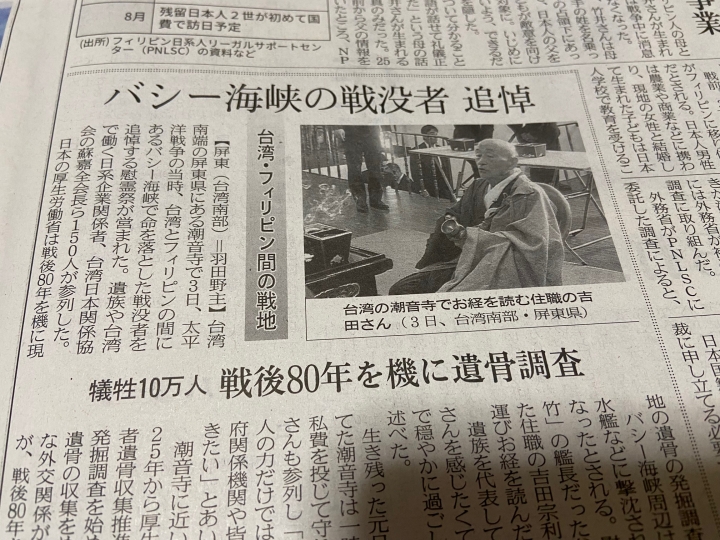

戦後80年の夏 20250804

今年は戦後80年。

首相談話を発表するとかしないとか。

政治の話はさておき、戦争を直接は知らない世代の私たちも、過去の延長線上に生きる以上、その責任を負わなければならないと思います。

さて、写真は高校時代の担任の先生。

バジー海峡で亡くなった戦没者の慰霊。

今年も読経の旅路につかれていると知り、自分も頑張らねばと思ったしだい。

6.23、8.6、8.9、そして8.15。

暑い夏、鎮魂の夏はこれからです。

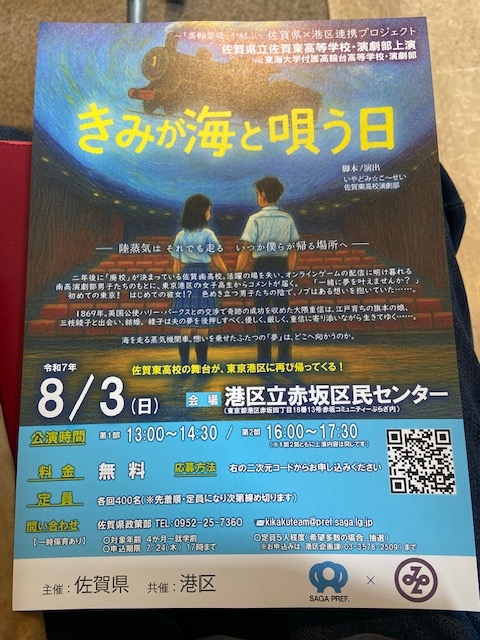

高校生の演劇に感動 20250803

今日は港区立赤坂区民センターで上演された演劇を見てきました。

これは佐賀県と東京都港区の連携プロジェクトの一環で、佐賀県立佐賀東高等学校と東海大学附属高輪台高等学校の協働による『君が海と唄う日』というタイトルの作品でした。

高輪築堤を基盤にした歴史と現実、佐賀と東京が錯綜する圧巻のドラマ。

脚本・演出もすばらしかったし、高校生の熱演がこれまた美しい!

長いセリフを思いを込めて表現する姿に、ストーリー以上の称賛を送りたい気持ちになりました。

高校生素晴らしい!

さてさて、東京と佐賀。

高校生の熱量に培い、つながりを大事にはぐくみたいものです。

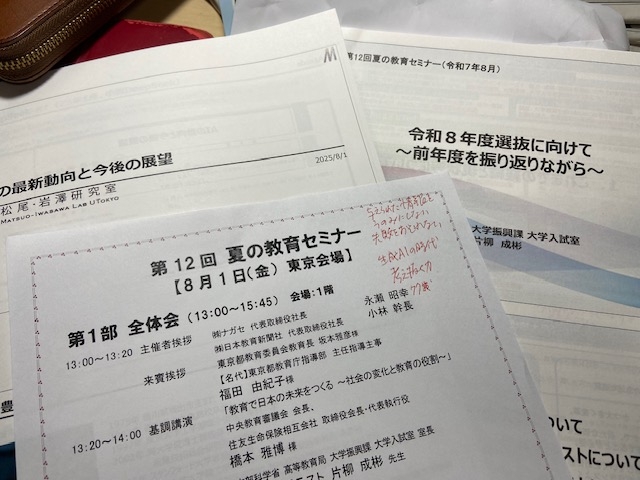

夏は仕込みの季節・人との繋がりも大事だよね! 20250801

今日は午後から大学入試に関するセミナーに行ってきました。

大学生にも還元できるのではないかと参加したしだいです。

講演では、東京大学の松尾豊氏からAI活用、西大和学園中高の辻孝宗氏から文章の読み方など、とても示唆深い話を聞き、深堀りしたくなりました。

また、文科省に出向していた時の上司が講演をされ、挨拶もできたのでそれが一番の達成感でした。

人はやはり人とつながっていることに充足を感じるんだよなと思ったところです。

地域とつながる 20250729

着任からまもなくひと月が経ちます。

今日は遅まきながら、隣の前原小学校や小金井市警察署、小金井市消防局にご挨拶に伺いました。

特に前原小学校は隣どうしでもあり、何か連携ができればなあと考えています。

私がかつて勤務した佐賀県の高校でも、近隣の小学校の夏休みの学習や運動会のお手伝いに高校生が出向くことがありました。

まさにボランティアではありますが、その都度、高校生たちの顔は輝いていました。

大学生としてなにかもっと素敵なことができればなあ。

写真は前原小学校から見た学舎の風景。

屋上の洗濯物が気になったのは気のせいか…。

”草の根運動”とはよく言ったもの! 20250727

「草の根運動」とは、政治に影響を与えるために、個人や小グループによって行われる地道な取組のことです。

草の根運動は名もない普通の一人一人の力を結集し、そのつながりによって強い力となるものです。

さて、今日は午前中、テニスコートの草取りをしました。

午前中でどこまでいけるかと意気揚々と乗り込みましたが、約2時間でバテバテ。

炎天下の作業は危険と思い、再起を期すことにしました。

それにしても雑草たちの根の張り方がすばらしい。

大地をしっかりとつかみ、他の株とつながりあって面をなして意気軒昂に繁るさまにへこたれました。

これこそリアル草の根運動!

これは手ごわい。

さてさて、今日の発見は”すいか”!

”前々寮母さんが育てていたことがある”とは聞いていましたが、まさかここに!

しかも十数年も前のことなのに!

切ってみたら、残念ながらスイカの体(てい)はなしていませんでした(赤い果肉がない!)。

でも毎年ほぼ野生でこっそり種をつないでいたのかと思うと、さすが武蔵野の地は土地が肥えていると感じたところです。

ここで育つ舎生もたくましく育ってくれることでしょう。

雨どいの草 20250720

今日は投票日。

舎生も有権者の責任を果たしてくれていることでしょう。

幸い、投票所はすぐ隣の前原小学校。

それでも「暑くてすぐ帰ってきました」と3年生O君。

写真は舎監室から見える「雨どいの草」。

雨どいに詰まった土やごみに草の種が落ち発芽、成長したものです。

雨どいのつまりや排水不良の原因にもなります。

でもなぜか応援したくなりませんか?

生命力のたくましさを感じます。

どんな所でも、与えられたところで咲きなさい、そう言って応援してくれているような気がするのです。

梅雨が明けました。空が青いですね。

学生たちは試験大詰め。連休はどこ吹く風。

でもそれが終われば夏休み。もう一息。みんな頑張れ。

関東も梅雨が明けました! 20250719

関東も梅雨が明け、いよいよ夏本番です。

3連休を利用して舎監室前の庭の草取りをしました。

代々の舎監さんはこの庭を見ながら何を考えていたのでしょう。

歴史ある庭にしばし感慨。

それにしてもいい天気です。